アクティブ・ラーニング授業実践事例

学校名:松阪市立三雲中学校

教科等:3年理科(平成27年6月)

単元名:化学変化とイオン

ICT機器を利活用し教えあい学びあう学習の実現

見通しを持つ

見通しを持つ 思考を表現に置き換える

思考を表現に置き換える

思考して問い続ける

思考して問い続ける

実践の背景

- 実践校では「『普通』の公立中学校に1人1台のタブレットPC」をキャッチフレーズに、ICT環境を活かして主体的に学ぶ生徒の育成を目指しています。

- ICTの活用にあたって教員が抱く不安(例:未経験の不安、多忙感・負担感)の解消に向け、積極的に校内研修会を行いました。また、ICTを活用した授業実践を互いに語り合うことで、教員のモチベーションも高まり、学校全体の活性化につながっています。

授業改善のアプローチ

- タブレットPCを導入した当初は「ICT機器を使うこと」に目が向きがちだったものの、実践を重ねるうちに「子供たちがどんな力を付けるか」の重要性に改めて向き合いました。

- 目指す力を子供たちが付けるために一番有効な手段が「紙なら紙、ICTならICTを使えばよい」と気付き、教員一人一人が自分の授業を再構築する取組が続いています。

- たとえば、実験動画を撮影する際はタブレットPCを固定しておき、実験そのものは自分の目で確かめる。振り返る際にスロー再生したり「決定的瞬間」を撮影したりするなど、場面に応じて活用しています。

単元づくりのポイント

目標

水溶液の電気伝導性を調べる実験を通して電解質の性質を理解し、電気分解によって化合物の成分に分解できる仕組みを理解する。また、電子の授受によりイオンが形成されることを学び、さまざまな化合物をイオン式で表せるようにする。

展開

- 1

- 電解質と非電解質

- 2

- 塩酸の電気分解

- 3

- 塩化銅水溶液の電気分解

- 4

- 水溶液を流れる電流の正体(本時)

- 5

- 原子の構造

- 6

- イオンの構造

- 7

- 電池の発見

- 8

- 電極の化学変化

- 9

- 燃料電池

- 10

- 電気分解とイオン

- 11

- 学んだことを活かす

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

本時のねらい

電解質の水溶液に電流が流れるときの様子を粒子のモデルと関連付けて考察することができる。

授業場面より

-

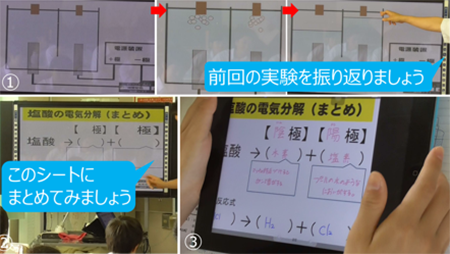

①前時の実験を振り返る

前時に行った塩酸の電気分解の実験を振り返る場面です。教師はアニメーションで作成した動画を提示し、まとめのシートを生徒一人一人のタブレットPCへ送りました。生徒はこのシートを使って前回の実験を振り返っています。このようにして本時の見通しへつなげていきました。

-

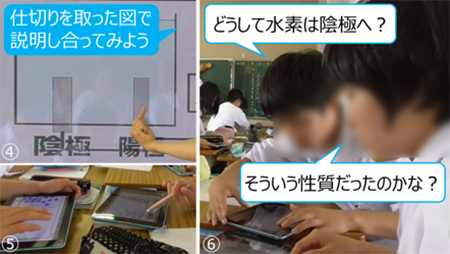

②考えをモデル化する

教師は陰極と陽極の仕切りを取ったシートを提示し、水素と塩素が発生した理由を説明し合うように促しました。生徒はタブレットPCに自分の考えをモデル化して書き込み、仲間と説明し合いました。「そういう性質とは何か」。対話によって生まれた疑問を説明するため、生徒の試行錯誤が続きます。

-

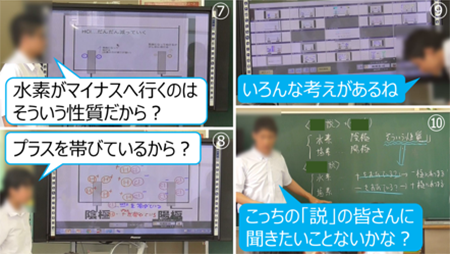

③互いの考えを説明し合う

全体で課題解決を図る場面です。全員の考えを把握した教師は「そういう性質」と考えた生徒の後で、「プラスを帯びる、マイナスを帯びる」という考えを持った生徒に説明を促しました。2人の考えはもちろん、同様の考えを持った生徒の考えも電子黒板で即時に共有化されます。

-

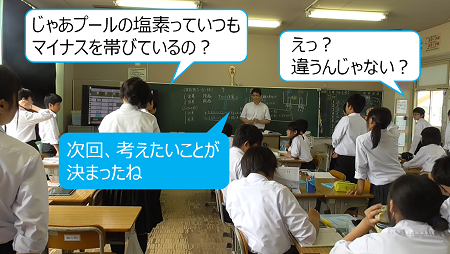

④新たに問いを生み出す

次時へつながる疑問を持つ場面です。ある生徒が「塩素は常にマイナスを帯びているのか」という疑問を投げかけました。このように説明された考えをすぐには受け入れにくい生徒がいます。教師はすべての生徒が自らの言葉で説明し直すことが大事だと考えて次時への課題とし、生徒の問いをつなげました。

報告者:研修協力員 谷内